ISSN 2764-1449 | ISSN (Online) 2764-1430

Roger William Freire Ronconi1,2,3

Resumo

O atendimento pré-hospitalar possui desdobramentos para o cenário civil de atendimento convencional e para o cenário tático, nas operações policiais e militares, além de exigir adaptações das doutrinas táticas no cenário civil, por conta de incidentes intencionais com múltiplas vítimas. A uniformização de procedimentos nos setores público e privado é necessária para se estabelecer limites legais, mas a adaptação para a realidade brasileira enfrenta dificuldades nas traduções das diretrizes e nas habilitações profissionais ou níveis de treinamento comparados entre nações. É necessária a análise crítica da literatura em conjunto com as realidades locais, a natureza das atividades e a legislação, evidenciando a necessidade de adaptação caso-a-caso, bem como de novos instrumentos normativos. A variabilidade de diretrizes e referências causa confusão e inadvertências, atrapalhando o desenvolvimento profissional, principalmente de novos socorristas. Este trabalho teve por objetivo, através de uma revisão narrativa da literatura, de descrever as principais diretrizes e mnemônicas aplicadas na área de emergência pré-hospitalar no Brasil, em contextos de cenários civil e tático. Foram realizadas buscas na plataforma PubMed, utilizando os descritores “basic life Support”, “advanced life support”, “prehospital trauma life Support”, “tactical combat casualty care”, “tactical emergency casualty care” e “stop the bleed”, bem como utilizadas as publicações oficiais e atualizadas das diretrizes discutidas neste trabalho. A organização dos dados do levantamento bibliográfico permitiu construir um resumo didático e comparativo, para auxiliar os profissionais no relacionamento de conceitos sobre o tema.

INTRODUÇÃO

A área de urgência e emergência pré-hospitalar se desdobra para cenários divergentes: o cenário civil1 com atendimento pré-hospitalar convencional e o cenário tático das operações policiais2,3 e militares3.

Em algumas situações, como no caso do atendimento à vítima de trauma por violência em confrontos ou incidentes intencionais com múltiplas vítimas (atentados terroristas), há ainda uma demanda de emprego das doutrinas táticas no cenário civil4.

A uniformização de procedimentos nos setores público e privado, necessária para estabelecer limites legais5, enfrenta dificuldades relacionadas às diferentes realidades entre nações, inexatidão ou inaplicabilidade de traduções de diretrizes e protocolos, diferenças entre habilitações profissionais e níveis de atendimento (que podem existir ou não em diversos países).

Embora a maior parte das informações sobre referências e diretrizes que fundamentam as práticas esteja disponível em domínios de acesso público, há inconsistências na aplicação. Isso justifica o desenvolvimento deste trabalho, para que se caracterize como resumo didático e comparativo entre as principais diretrizes utilizadas no Brasil.

CONTEXTUALIZAÇÃO

CENÁRIOS DE APH CONVENCIONAL E TÁTICO

É comum utilizarmos as expressões: (1) “APH convencional” (APH-c), como referência ao cenário civil de atendimento com operações habituais, como de bombeiros, SAMU, concessionárias ou empresas privadas, na prestação de atendimento a vítimas de casos clínicos e traumáticos; e (2) “APH tático”

(APH-t), como referência ao cenário do atendimento à vítima de trauma por violência em confrontos (onde se incluem ocorrências em ações policiais e militares) ou incidentes intencionais com múltiplas vítimas.

Os cenários se diferem principalmente quanto a princípios de segurança, presença de ameaça ativa, limitação de materiais e disponibilidade de recursos, facetas de ambientes inóspitos e/ou de alto risco, reposição de suprimentos, equipes de rápida intervenção e tempo de extração6. O cenário civil possui contextos de crises que exigem doutrinas do APH-t e por isso foram propostas diretrizes que incorporam princípios da medicina de guerra no contexto civil e urbano.

O excesso de informações atrapalha o desenvolvimento de novos socorristas, seja inserindo o agente de segurança no APH ou inserindo o profissional de saúde na área operacional. A delimitação didática dessas doutrinas pode auxiliar reduzindo equívocos e conflitos.

DIRETRIZES, PROTOCOLOS INSTITUCIONAIS E PROTOCOLOS MNEMÔNICOS

A expressão “protocolo” aparece na área de urgência e emergência gerando confusão, principalmente para profissionais que estão principiando na área. Essa expressão pode funcionar em dois aspectos distintos e complementares, referindo-se a um “protocolo institucional” ou a um “protocolo mnemônico”, mas erroneamente é empregada para representar uma diretriz clínico-científica.

DIRETRIZES CLÍNICAS (DIRETRIZES CIENTÍFICAS)

As diretrizes clínicas são uma espécie de consenso, publicado por um órgão de reconhecida autoridade em determinado assunto. São constituídas geralmente por um comitê científico que organiza recomendações de boas práticas, relacionadas ao tema, com base em evidências.

É relevante destacar que a maior parte dos estudos que dão base às diretrizes são de baixo nível geral de evidências7,8, de forma que os estudos de medicina tática frequentemente apresentam alta heterogeneidade9, com alto risco de viés10, com foco em sujeitos masculinos jovens11, escassez de ensaios clínicos controlados e randomizados de alta qualidade metodológica12 e predominância de estudos observacionais.

Portanto, enquanto a padronização do que aqui foi designado “protocolo institucional” regulamenta as ações em uma organização, a “diretriz científica” apenas recomenda procedimentos, de modo que o protocolo é baseado em diretrizes.

PROTOCOLO INSTITUCIONAL

O protocolo institucional é designado aqui para referir-se a uma padronização de procedimentos. No setor público, no Brasil, essa padronização é geralmente denominada “Procedimento Operacional Padrão” (POP), como no caso dos utilizados pelo SAMU13,14, enquanto no setor privado e em ambientes corporativos é geralmente chamada de “Plano de Atendimento a Emergências” (PAE). Vários termos são usados para descrever essa padronização, devido à inexistência de uma normatização geral, à diversidade das organizações, suas competências e subordinações.

Esses protocolos se apresentam em formato de documento, assinado por um responsável técnico ou comitê, regulamentando ações e oferecendo respaldo a quem executa os procedimentos prescritos, no contexto da instituição. É importante destacar esse ponto. Em muitos casos, o protocolo (presente em normas, resoluções, manuais, entre outros) oferece respaldo ao profissional enquanto em serviço naquela instituição, não se aplicando a outras instituições ou a períodos de folga.

PROTOCOLOS MNEMÔNICOS

As diretrizes clínicas costumam sugerir protocolos mnemônicos que consistem em siglas e acrônimos, elaborados para facilitar o treinamento e a memorização. Representam uma ordem de prioridades dos tópicos a avaliar e tratar nas vítimas.

Embora exista uma variedade de referências disponíveis e muitas diretrizes sejam derivadas umas das outras, para este trabalho foram selecionadas aquelas mais comuns ou essenciais para aplicação no ambiente pré- hospitalar.

O objetivo deste trabalho é apresentar uma síntese dos protocolos mnemônicos em quadros, resumindo seus tópicos. No entanto, devido ao volume de informações, os procedimentos e suas peculiaridades não serão descritos em detalhes e devem ser consultados em cada diretriz de referência específica.

DIRETRIZES DA AMERICAN HEART ASSOCIATION (AHA)

A American Heart Association (AHA) é uma associação norte americana fundada na década de 1920, dedicada ao combate às doenças cardíacas e ao acidente vascular cerebral. No Brasil é bastante conhecida por conta das suas diretrizes de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) e Atendimento Cardiovascular de Emergência (ACE), além de seus programas de Suporte Básico de Vida (SBV) e de Suporte Avançado de Vida (SAV)15.

Suas diretrizes sobre reanimação cardiopulmonar foram estabelecidas na década de 196016 e, desde então, a AHA tem feito revisões periódicas em colaboração com o International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). Em 2015 a organização mudou seu processo de atualização, classicamente com revisão a cada cinco anos, para um formato de publicação online e em processo contínuo de avaliação de evidências17.

Em sua última atualização “2020 American Heart Association (AHA) Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) and Emergency Cardiovascular Care (ECC)”17, foi apresentada uma revisão abrangente de suas diretrizes para RCP e ACE em adultos18, crianças19 e bebês20, além de tópicos relacionados à ciência da educação em reanimação e sistemas de atendimento a emergências.

Além dessa bem difundida diretriz, a AHA também desenvolve desde 2005, em parceria com a American Red Cross (ARC), um conjunto de informações que compõe uma atualização focada em primeiros socorros. Em sua última atualização “2020 American Heart Association and American Red Cross Focused Update for First Aid”21 foram incorporadas revisões sistemáticas conduzidas pelo ILCOR, produzindo um consenso com recomendações de tratamentos (Consensus on Science With Treatment Recommendations - CoSTR) e atualização das diretrizes de primeiros socorros anteriores, currículos de programas e desenvolvimento de protocolos21.

Anteriormente, as diretrizes de primeiros socorros eram publicadas como complemento das diretrizes de RCP e ACE, e passaram a ter uma publicação específica.

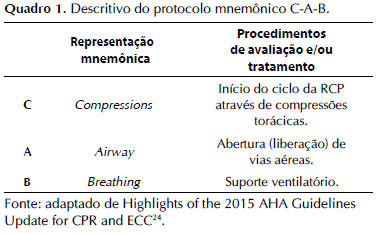

As diretrizes de RCP e ACE utilizaram por muito tempo uma mnemônica “A- B-C” (Airway, Breathing, Compressions), alterada em 2010 para “C-A-B” (Compressions, Airway, Breathing)22, descrita no quadro 1, com o objetivo de minimizar o tempo para início de compressões torácicas. Nas atualizações seguintes, embora sem a expressão clara da mnemônica, sua essência continua na sequência de procedimentos15.

As diretrizes são publicadas em formato de artigos no periódico “Circulation”, com publicações separadas em partes, geralmente por tópico relacionado23. A AHA utiliza um sistema de classificação que envolve, para cada procedimento abordado, uma classe de recomendação (CR) e um nível de evidência (NE)15, de forma que qualquer CR pode ser combinada com qualquer NE.

As CR referem-se à intensidade da recomendação: classe 1 (forte) – o benefício é muito maior do que o risco; classe 2a (moderada) – o benefício é maior que o risco; classe 2b (fraca) – o benefício é maior ou igual ao risco; classe 3 nenhum benefício (moderado) – o benefício é igual ao risco, logo, não há benefícios; classe 3 dano (forte) – o risco é maior que o benefício15.

Já o NE refere-se à qualidade das evidências em termos de prática baseada em evidências (PBE). São classificados em: nível A (alta qualidade); nível B- R (qualidade moderada - randomizados); nível B-NR (qualidade moderada – não randomizados); nível C-DL (qualidade baixa – dados limitados); nível C- EO (qualidade baixa – opinião do especialista)15.

Das referências e evidências elencadas nas diretrizes 2020, quanto às CR, 33% são de classe 1 e 4% são de classe 3; e quanto aos NR, 51% correspondem a NE C-DL e apenas 1% corresponde a NE A15.

A cada atualização é publicado um material intitulado “Highlights” (traduzido para o português como “Destaques”), que consiste em um resumo dos principais tópicos e mudanças nas diretrizes. Por tratar-se de resumo, esse material não menciona os estudos que suportam as evidências, nem informa as CR ou NE. Para verificar essas informações é necessário estudar os artigos citados com as partes das diretrizes15,24.

Os materiais relacionados às diretrizes e suas atualizações podem ser encontradas no site da organização.

PREHOSPITAL TRAUMA LIFE SUPPORT (PHTLS)

O Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) é um programa desenvolvido pela National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) , associação norte americana com origem na década de 1980, em cooperação com o American College of Surgeons Committee on Trauma (ACS-COT), que preconiza um pensamento crítico e priorizado para o atendimento pré-hospitalar à vítima de trauma25. O programa é baseado em outro, pregresso, denominado Advanced Trauma Life Support (ATLS) e originado na década de 1970 pelo ACS-COT26.

No final da década de 1980 as forças armadas dos Estados Unidos começaram a treinar amplamente os seus socorristas táticos (combat medics) e esse treinamento foi padronizado no começo dos anos 2000. Na quarta edição do programa foi acrescentado um capítulo militar, que abordava cuidados no atendimento a lesões por trauma em combate. A partir da quinta edição, pela forte relação entre o comitê do PHTLS e o Committee on Tactical Combat Casualty Care (CoTCCC), passou a ser publicada uma versão militar, o PHTLS Military, com início em 200525.

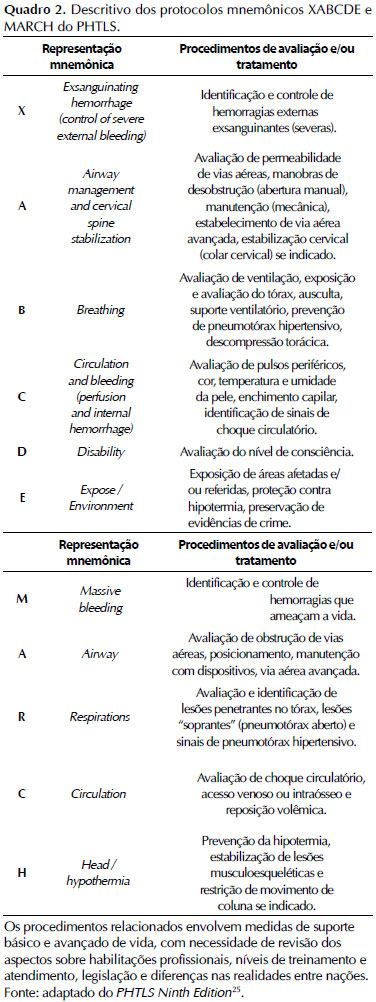

O PHTLS propõe duas avaliações de acordo com o momento do atendimento, sendo: (1) avaliação primária, realizada ao primeiro contato com a vítima, estruturada criticamente com base em uma sequência de prioridades e caracterizada pela mnemônica “XABCDE”; e (2) avaliação secundária, realizada de maneira mais aprofundada, após as lesões que ameaçam a vida terem sido identificadas e tratadas, ou os processos de reanimação terem sido iniciados, com o objetivo de identificar situações que não foram percebidas25.

A avaliação primária se baseia em protocolos mnemônicos que guiam uma ordem lógica. Quando várias condições críticas são identificadas, essa avaliação permite que o profissional estabeleça prioridades no atendimento. Nesse contexto, a hemorragia externa compressível é tratada primeiro, uma afecção de vias aéreas é tratada antes de uma afecção respiratória e assim por diante25,27.

A mesma abordagem é utilizada independentemente do tipo de paciente , para garantir que todos os componentes da avaliação sejam cobertos e que nenhuma lesão significativa seja perdida. Embora as etapas da avaliação primária sejam ensinadas e exibidas de maneira sequencial, muitas delas podem e devem ser executadas simultaneamente27.

O PHTLS propõe como alternativa a mnemônica “MARCH”25. Os dois protocolos mnemônicos são explicados no quadro 2. O programa está atualmente em sua décima edição (PHTLS Tenth Edition)27, sem mudanças significativas nas prioridades do sistema de abordagem da vítima em relação à edição anterior.

TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE (TCCC)

O Tactical Combat Casualty Care (TCCC) é um conjunto de diretrizes sobre atendimento pré-hospitalar a vítimas de trauma, personalizadas para aplicações em campo nas operações militares (forças armadas), baseadas em três objetivos: (1) salvar a vítima; (2) prevenir novas vítimas; (3) completar a missão28.

Trata-se do componente pré-hospitalar do Joint Trauma System (JTS), criado pelas forças armadas dos Estados Unidos, durante conflitos no Iraque e no Afeganistão, para supervisionar e documentar atendimentos a feridos em combate, na perspectiva de permitir melhorias e recomendações baseadas em evidências29.

As diretrizes foram inicialmente publicadas na década de 199030 e passaram a ser implantadas de forma mais abrangente com o início de conflitos no Afeganistão, no início dos anos 200028, com procedimentos direcionados a operações especiais e medicina de guerra. Foi então criado o já citado Committee on TCCC (CoTCCC)31, responsável por avaliar e processar as evidências e propor atualizações às diretrizes32.

Ao longo do tempo foram propostas coleções de características especiais, com conteúdo específico, como no caso de diretrizes para unidades de operações com cães (Canine/K9 Tactical Combat Casualty Care - K9TCCC)33 e para cuidados prolongados em campo (Prolonged Casualty Care - PCC)34.

As diretrizes de TCCC, são aplicadas de acordo com níveis de treinamento, atualmente sendo propostos níveis padronizados nas forças armadas dos Estados Unidos: (1) All Service Members Course (TCCC ASM); (2) Combat Lifesaver Course (TCCC CLS); (3) Combat Medic/Corpsman Course (TCCC CMC); e (4) Combat Paramedic/Provider Course (TCCC CPP)35.

São caracterizadas três fases de atendimento, relacionadas a níveis de segurança, em que são designadas: (1) Care Under Fire (CUF), a que envolve um atendimento muito limitado, enquanto o socorrista e a vítima estão sob fogo hostil; (2) Tactical Field Care (TFC), a que envolve o atendimento ainda em campo, em situação de relativa segurança, em que a vítima e o socorrista não estão mais sob fogo hostil; e (3) Tactical Evacuation Care (TACEVAC), a que envolve o atendimento durante o transporte da vítima ao atendimento definitivo por veículos de emergência, geralmente aeronaves36.

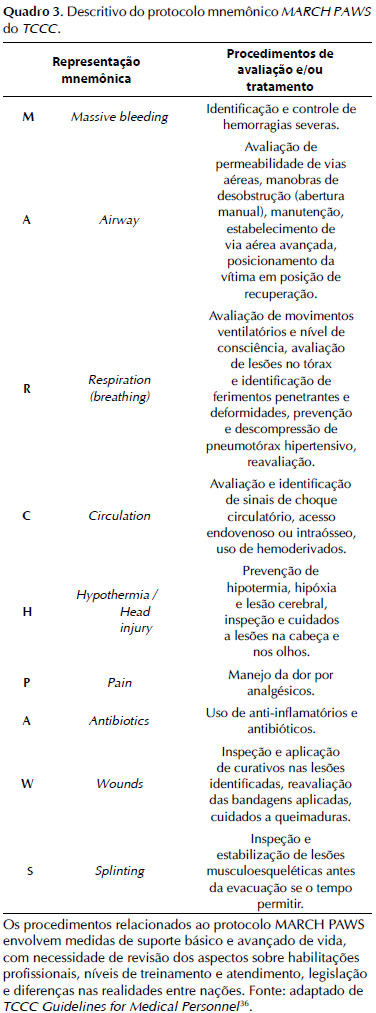

As condutas em TFC variam de acordo com o nível de treinamento do operador e seguem o protocolo mnemônico “MARCH PAWS”, conforme descrito em detalhes no quadro 3.

Essas diretrizes foram criadas para aplicação em operações especiais militares e medicina de guerra12, mas algumas unidades de polícia no Brasil a utilizam e se beneficiam de sua doutrina. É o caso, a título de exemplo, de unidades especializadas que atuam em territórios de alto risco e/ou remotos, como incursões em favelas, operações rurais, em mata ou em fronteira.

TACTICAL EMERGENCY CASUALTY CARE (TECC)

Na década de 2000 foram iniciadas as primeiras transições, para o contexto civil, das técnicas e metodologias desenvolvidas a partir das diretrizes de TCCC, inicialmente através de unidades de SWAT (Special Weapons and Tactics) nos Estados Unidos37. Durante as adaptações de protocolos de operações militares (forças armadas) para o cenário civil (polícias e sistemas de resposta a emergências)37, em consequência ao aumento da incidência de eventos com atiradores ativos38, o processo de implantação foi acelerado39.

No final da década de 2000, em resultado a essas ações, foi criado o Committee for Tactical Emergency Casualty Care (C-TECC), responsável por coordenar a conversão dos procedimentos de TCCC para o atendimento pré-hospitalar e ambientes de alto risco do cenário civil.

Em 2011 foi publicada a primeira edição das diretrizes de TECC40, com base e poucas modificações de procedimentos do TCCC. Essas mudanças buscavam adaptar características especiais do cenário civil, como a presença de vítimas pediátricas41, a ausência de proteção balística (os feridos são pessoas sem equipamentos táticos e de guerra), a necessidade de educação do público geral, entre outros37. O objetivo principal era a padronização do manejo inicial no trauma, especialmente relacionado a lesões penetrantes e por explosão41, envolvendo incidentes com atiradores ativos (active shooters - AS) e incidentes intencionais com múltiplas vítimas (mass-casualty incidents - MCIs)42.

Em vista disso, foram propostas capacitações para socorristas civis, como policiais e profissionais de resposta a emergência, para reduzir a incidência de mortes evitáveis42, principalmente treinando controle de hemorragias massivas, uso de torniquetes e agentes hemostáticos, prevenção de pneumotórax e descompressão torácica, bem como manejo de vias aéreas43, como já desenvolvido em TCCC. Nas diretrizes de TECC há um enfoque na capacitação de policiais42 uma vez que geralmente são os primeiros a chegar no local do incidente44.

Ao longo do tempo as recomendações foram se constituindo de características especiais e foram publicadas diretrizes para profissionais de saúde (BLS/ALS Medical Providers)45, pessoas presentes na cena do incidente (Active Bystanders)46, socorristas com o dever de agir, como policiais, bombeiros e socorristas (First Responders with a Duty to Act)47, atendimento pediátrico (Pediatric Appendix)48, e respostas a incidentes com agentes químicos, biológicos, radioativos e nucleares - QBRN (Response to Chemical Warfare Agents/Events)49.

As fases do atendimento, provenientes do TCCC, foram adaptadas e designadas com nova terminologia, sendo: (1) Direct Threat Care (DTC), fase de atendimento com ameaça direta, equivalente a CUF e ao conceito de zona quente, em que o foco está no controle da ameaça, na movimentação de vítimas, remoção para abrigo ou área de relativa segurança e controle de hemorragias massivas; (2) Indirect Threat Care (ITC), fase de atendimento com ameaça indireta, equivalente a TFC e ao conceito de zona morna, que envolve o atendimento quando a vítima e o atendente estão em local de relativa segurança, com menores chances de lesões; e (3) Evacuation Care (EVAC), fase de atendimento durante a evacuação, equivalente a TACEVAC e ao conceito de zona fria, que relaciona-se ao atendimento em transporte para tratamento definitivo por veículos de emergência45.

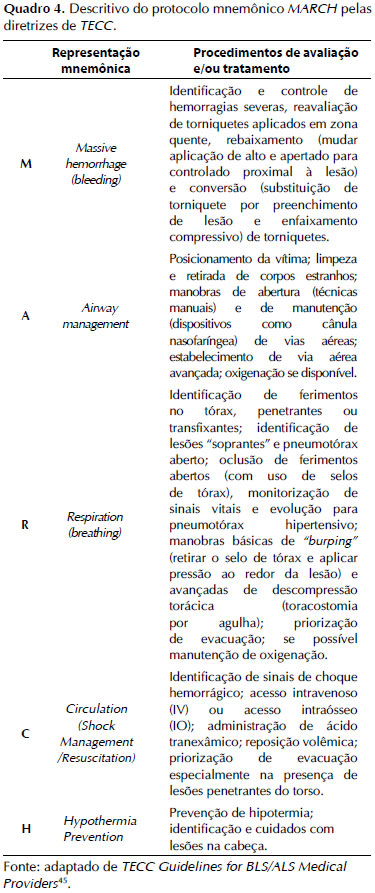

Na fase de ITC, assim como em TFC, as prioridades do atendimento são concentradas em causas evitáveis de morte, estruturadas em sequência, abordando hemorragias severas, vias aéreas, ventilação, circulação, lesões na cabeça, prevenção de hipotermia e quaisquer outros aspectos, conforme o protocolo mnemônico “MARCH”, detalhado no quadro 4, ou mesmo pelo protocolo “XABCDE”45 já descrito.

As diretrizes TECC para profissionais de saúde não necessariamente propõem uma tabela com procedimentos claramente separados em protocolo mnemônico. De forma que a letra “H” ainda pode relacionar-se com cuidados em lesões na cabeça (head), bem como pode aparecer em algumas literaturas o acréscimo da letra “E”, compondo a mnemônica “MARCHE”, que representa “eyes and everithing else”, em que incluem-se cuidados com lesões nos olhos e tudo o mais que se possa avaliar e tratar, incluindo medidas quanto a queimaduras, procedimentos de reavaliação, analgesia, monitorização, preparo para transporte, comunicação e documentação.

Os procedimentos relacionados envolvem medidas de suporte básico e avançado de vida, com necessidade de revisão dos aspectos sobre habilitações profissionais, níveis de treinamento e atendimento, legislação e diferenças nas realidades entre nações.

CONSENSO DE HARTFORD E CAMPANHA STOP THE BLEED

No início da década de 2010, em que o C-TECC estava transcrevendo as medidas de TCCC para o contexto civil pelas diretrizes de TECC, a incidência de eventos com AS e MCIs continuou aumentando41. Com o reconhecimento de causas evitáveis de morte em meio às vítimas de MCIs, especialmente no incidente com atirador ativo na escola Sandy Hook em 201250 e no atentado com explosivos na maratona de Boston em 201351, um plano nacional nos Estados Unidos era necessário.

Foi definido o objetivo de se desenvolver um sistema nacional de preparação52, que deveria incluir recomendações e orientações para apoiar planos de resposta a emergências para empresas, comunidades, famílias e indivíduos53.

O American College of Surgeons (ACS), através do seu comitê do trauma (ACS-COT), reuniu-se a um grupo composto por cirurgiões do trauma, representantes de entidades governamentais, socorristas, bombeiros e policiais, para o desenvolvimento de um melhor sistema de resposta. As deliberações resultantes foram publicadas como “Consenso de Hartford”53.

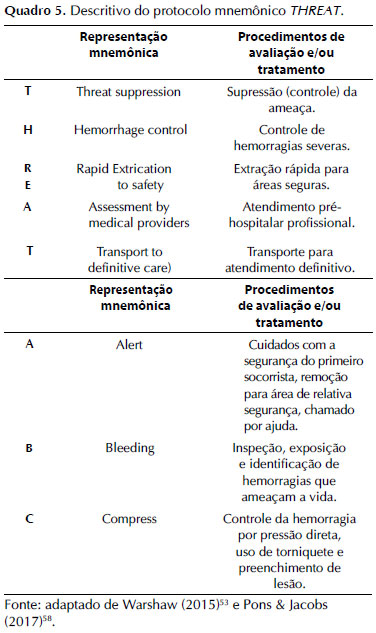

Suas recomendações, de uma resposta dirigida especialmente ao controle de hemorragias, foram desenhadas em um protocolo mnemônico através do acrônimo “THREAT”, que em inglês significa “ameaça”. Suas condutas envolvem a supressão da ameaça, controle de hemorragias massivas, rápida extração para área de segurança, avaliação e atendimento por profissionais de saúde e de emergência, e transporte para atendimento definitivo52.

O foco do Consenso de Hartford está nas lesões e hemorragias severas em extremidades, com implantação e uso de kits de primeiros socorros para controle de hemorragias e uma melhor coordenação entre a polícia, os sistemas de atendimento pré-hospitalar e a educação do público geral53.

O acrônimo THREAT também faz referência a fases de atendimento, em razão da segurança, de forma que a supressão da ameaça se relaciona com zona quente, o controle de hemorragias e a rápida extração se relacionam com a zona morna, o atendimento profissional e o transporte se relacionam com a zona fria54.

São considerados três níveis de atendimento em incidentes com AS e MCIs, sendo: (1) primeiros socorros - socorristas imediatos, presentes na cena e que podem imediatamente iniciar controle de hemorragias com as próprias mãos e com equipamentos se disponíveis; (2) atendimento pré-hospitalar - profissionais de saúde, APH e resgate que, na cena, com treinamento e equipamentos apropriados, realizam atendimento especializado; e (3) atendimento intra-hospitalar - profissionais de saúde do trauma, que realizam atendimento definitivo no hospital55.

Com o Consenso de Hartford, os socorristas imediatos, frequentemente indivíduos do público geral, passaram a ser instruídos pelas determinações “veja algo, faça algo” (“See Something, Do Something”) ou mesmo “pare a hemorragia; salve uma vida” (“Stop the Hemorrhage; Save a Life.”)53.

Surgiu então a campanha Stop The Bleed, iniciada em 2015 pelo Departamento de Defesa e pelo Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos37, considerando que indivíduos leigos são capazes de prevenir mortes evitáveis através de condutas simples. O programa, direcionado ao público geral56, enfatiza o controle imediato de hemorragias em cenários de lesões cotidianas41, orientando e treinando leigos para o reconhecimento de hemorragias que ameaçam a vida, o controle das hemorragias (por pressão direta, uso de torniquetes, preenchimento de lesão, agentes hemostáticos e curativos compressivos) e para o chamado por ajuda57.

A campanha utiliza um protocolo mnemônico “ABC” representando procedimentos voltados ao público leigo, onde: (1) alerta (Alert), envolve o chamado por ajuda; (2) sangramento (Bleeding), envolve expor e identificar hemorragias severas; (3) compressão (Compress), envolve técnicas de controle de hemorragias por pressão direta, uso de torniquetes e preenchimento de lesão com ou sem agentes hemostáticos58.

As mnemônicas THREAT e ABC estão detalhadas no quadro 5.

COMPARAÇÕES E APLICABILIDADES

CORRESPONDÊNCIA ENTRE FASES DE ATENDIMENTO

Em destaque à área do APH-t, para facilitar o entendimento das relações entre as principais diretrizes utilizadas no Brasil, já abordadas neste trabalho, foi proposto o quadro 6, que compara de forma didática as fases de atendimento à vítima de trauma em combate.

PROBLEMAS DE TRADUÇÃO E IMPLANTAÇÃO

No que concerne à implantação de procedimentos no Brasil, ou simplesmente ao emprego das diretrizes, são verificados problemas quanto a habilitações profissionais e níveis de atendimento por operadores e primeiros socorristas. Esses problemas decorrem das diferenças por existência ou não de algumas profissões (comparando nações) e por conta de traduções inexatas dos protocolos e diretrizes.

No caso do problema quanto a traduções, ocorre inclusive o emprego de termos (e denominações profissionais) que não existem no Brasil. Em muitos países existem habilitações profissionais que permitem ao atendente realizar procedimentos invasivos e avançados, que no Brasil são atribuídos ao profissional graduado em medicina, como é o caso do paramédico, profissional comum nos Estados Unidos.

É muito comum, por exemplo, encontrar o termo “medic” que representa um profissional de atendimento de emergência, geralmente do cenário tático, que realiza procedimentos avançados. Entretanto, esse profissional não é graduado em medicina, profissional representado na língua inglesa pelos termos “physician” ou mesmo “medical doctor (MD)”. Há diversos outros termos que representam profissionais de emergência que, por sua inexistência no Brasil, dificultam traduções e impedem a aplicação de traduções literais.

Fica então ressaltada a importância da análise crítica da literatura, mas não em disjunção às realidades locais, à natureza das atividades e à legislação, evidenciando a necessidade de adaptação caso-a-caso, bem como de novos instrumentos normativos.

CONCLUSÃO

Com a necessidade de simplificar e relacionar conceitos e referências utilizadas na área da emergência pré-hospitalar, em cenário tático e convencional, em operações e em treinamentos, essa revisão permitiu construir e oferecer um resumo didático comparativo, que pode auxiliar os profissionais no relacionamento de conceitos sobre o tema, apontando diferenças e similaridades entre diretrizes e seus protocolos mnemônicos.

REFERÊNCIAS

1. Kalkwarf KJ, Drake SA, Yang Y, Thetford C, Myers L, Brock M, et al. Bleeding to death in a big city: An analysis of all trauma deaths from hemorrhage in a metropolitan area during 1 year. Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 2020;89(4).

2. Eastridge BJ, Holcomb JB, Shackelford S. Outcomes of traumatic hemorrhagic shock and the epidemiology of preventable death from injury. Transfusion (Paris). 2019;59(S2).

3. Travers S, Carfantan C, Luft A, Aigle L, Pasquier P, Martinaud C, et al. Five years of prolonged field care: prehospital challenges during recent French military operations. Transfusion (Paris). 2019;59(S2).

4. Pepper M, Archer F, Moloney J. Triage in Complex, Coordinated Terrorist Attacks. Prehosp Disaster Med. 2019;34(4).

5. BRASIL, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Portaria No 98, de 1o de Julho de 2022 que cria a Diretriz Nacional de Atendimento Pré-Hospitalar Tático para Profissionais de Segurança Pública - APH-Tático [Internet]. 2022 [cited 2022 Dec 6]. Available from: https://www.gov.br/mj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/categorias-de-publicacoes/portarias/portaria-no98-de-1o-de-julho-de- 2022/view

6. Borgers F, Van Boxstael S, Sabbe M. Is tactical combat casualty care in terrorist attacks suitable for civilian first responders? Vol. 91, Journal of Trauma and Acute Care Surgery. Lippincott Williams and Wilkins; 2021. p. E86–92.

7. Pellegrino L, Charlton NP, Hoover A v. DESTAQUES das Atualizações Direcionadas para Primeiros Socorros de 2020 da American Heart Association e da Cruz Vermelha Americana [Internet]. 2020. Available from: https://cpr.heart.org/-/media/cpr-files/cpr-guidelines-files/first-aid-focused-updates/hghlghts_2020fafcsdupdts_portuguese-brazilian.pdf

8. Beaucreux C, Vivien B, Miles E, Ausset S, Pasquier P. Application of tourniquet in civilian trauma: Systematic review of the literature. Vol. 37, Anaesthesia Critical Care and Pain Medicine. Elsevier Masson SAS; 2018. p. 597–606.

9. Eilertsen KA, Winberg M, Jeppesen E, Hval G, Wisborg T. Prehospital Tourniquets in Civilians: A Systematic Review. Vol. 36, Prehospital and Disaster Medicine. Cambridge University Press; 2021. p. 86–94.

10. Charlton NP, Goolsby CA, Zideman DA, Maconochie IK, Morley PT, Singletary EM. Appropriate Tourniquet Types in the Pediatric Population: A Systematic Review. Cureus. 2021;

11. Benítez CY, Ottolino P, Pereira BM, Lima DS, Guemes A, Khan M, et al. Tourniquet use for civilian extremity hemorrhage: Systematic review of the literature. Vol. 48, Revista do Colegio Brasileiro de Cirurgioes. 2021.

12. Ronconi RWF, Moreira LH, de Lima CJ, Neto OP, Osorio RAL. Tourniquets, types and techniques in emergency prehospital care: A narrative review. Med Eng Phys. 2023 Jan 1;111:103923.

13. BRASIL, Ministério da Saúde, Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde. Protocolos de Suporte Básico de Vida SAMU 192 [Internet]. 2016 [cited 2022 Dec 6]. p. 1–482. Available from: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/samu-192/publicacoes-samu-192/protocolo-de-suporte- basico-de-vida-1-2.pdf/view

14. BRASIL, Ministério da Saúde, Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde. Protocolos de Suporte Avançado de Vida SAMU 192 [Internet]. 2016 [cited 2022 Dec 6]. Available from: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/samu-192/publicacoes-samu-192/protocolo-de-suporte-avancado-de-vida-1.pdf/view

15. American Heart Association AHA. Highlights of the 2020 American Heart Association Guidelines For CPR and ECC. American Journal of Heart Association [Internet]. 2020 [cited 2022 Dec 6];(9). Available from: https://cpr.heart.org/-/media/CPR-Files/CPR-Guidelines-Files/Highlights/Hghlghts_2020_ECC_Guidelines_English.pdf

16. Cardiopulmonary Resuscitation: Statement by the Ad Hoc Committee on Cardiopulmonary Resuscitation of the Division of Medical Sciences, National Academy of Sciences—National Research Council. JAMA: The Journal of the American Medical Association. 1966;198(4).

17. Merchant RM, Topjian AA, Panchal AR, Cheng A, Aziz K, Berg KM, et al. Part 1: Executive summary: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation [Internet]. 2020 Oct 21 [cited 2023 Jun 7];142(337–357). Available from: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000 918

18. Panchal AR, Bartos JA, Cabañas JG, Donnino MW, Drennan IR, Hirsch KG, et al. Part 3: Adult Basic and Advanced Life Support: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2020;142(16 2).

19. Topjian AA, Raymond TT, Atkins D, Chan M, Duff JP, Joyner BL, et al. Part 4: Pediatric Basic and Advanced Life Support: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2020;142(16 2).

20. Aziz K, Lee HC, Escobedo MB, Hoover A V., Kamath-Rayne BD, Kapadia VS, et al. Part 5: Neonatal Resuscitation: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2020;142(16 2).

21. Pellegrino JL, Charlton NP, Carlson JN, Flores GE, Goolsby CA, Hoover A V., et al. 2020 american heart association and american red cross focused update for first aid. Circulation. 2020.

22. Neumar RW, Shuster M, Callaway CW, Gent LM, Atkins DL, Bhanji F, et al. Part 1: Executive summary: 2015 American Heart Association guidelines update for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. Circulation. 2015;132(18).

23. AHA American Heart Association. Circulation. Volume 142, Issue 16, Suppl 2.

24. Hazinski M, Shuster M, Donnino M, Travers A, Samson R, Schexnayder S, et al. Highlights of the 2015 American Heart Association: Guidelines Update for CPR and ECC. American Heart Association. 2015;

25. National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT). PHTLS: Prehospital Trauma Life Support Ninth Edition. 9th Ed. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning; 2020. 762.

26. Häske D, Gross Z, Atzbach U, Bernhard M, Gather A, Hoedtke J, et al. Comparison of manual statements from out-of-hospital trauma training programs and a national guideline on treatment of patients with severe and multiple injuries. European Journal of Trauma and Emergency Surgery. 2022 Jun 1;48(3):2207– 17.

27. NAEMT National Association of Emergency Medical Technicians. PHTLS: Prehospital Trauma Life Support (Print) with Course Manual (eBook) TENTH EDITION. 10th ed. Jones & Bartlett Publishers; 2023. 784.

28. Butler FK, Kotwal RS. Tactical Combat Casualty Care. In: Front Line Surgery: A Practical Approach. Springer International Publishing; 2017. p. 3–16.

29. Butler FK. Two decades of saving lives on the battlefield: Tactical combat casualty care turns 20. Mil Med. 2017 Mar 1;182(3):e1563–8.

30. Butler F, Hagmann J, Butler E. Tactical combat casualty care in Special Operations. Mil Med. 1996;161:1–16.

31. Giebner SD. The Transition to the Committee on Tactical Combat Casualty Care. Vol. 28, Wilderness and Environmental Medicine. Elsevier Ltd; 2017. p. S18–24.

32. Butler FK, Holcomb JB, Giebner SD, McSwain NE, Bagian J. Tactical combat casualty care 2007: Evolving concepts and battlefield experience. Vol. 172, Military Medicine. 2007.

33. Joint Trauma System (JTS), Committee on TCCC (CoTCCC). Canine/K9 Tactical Combat Casualty (cTCCC) Guidelines [Internet]. 2020 [cited 2022 Dec 4]. Available from: https://deployedmedicine.com/market/31/content/1290

34. Joint Trauma System (JTS), Committee on TCCC (CoTCCC). Prolonged Casualty Care Guidelines [Internet]. 2021 [cited 2022 Dec 4]. Available from: https://deployedmedicine.com/market/31/content/2423

35. Defense Health Agency (DHA), Joint Trauma System (JTS), Deployed Medicine. Standardized TCCC training across the entire U.S. military [Internet]. [cited 2022 Dec 4]. Available from: https://deployedmedicine.com/

36. Joint Trauma System (JTS), Committee on TCCC (CoTCCC). Tactical Combat Casualty Care (TCCC) Guidelines for Medical Personnel. 2021 Dec 15 [cited 2022 Dec 4];1–19. Available from: https://learning-media.allogy.com/api/v1/pdf/1045f287-baa4-4990-8951-de517a262ee2/contents

37. Callaway DW. Translating Tactical Combat Casualty Care Lessons Learned to the High-Threat Civilian Setting: Tactical Emergency Casualty Care and the Hartford Consensus. Vol. 28, Wilderness and Environmental Medicine. 2017.

38. Capellan JA. Lone Wolf Terrorist or Deranged Shooter? A Study of Ideological Active Shooter Events in the United States, 1970–2014. Studies in Conflict and Terrorism. 2015 Jun 3;38(6):395–413.

39. Smith W “Will” R. Integration of Tactical EMS in the National Park Service. Vol. 28, Wilderness and Environmental Medicine. 2017.

40. Callaway DW, Smith R, Shapiro G, McKay S. Committee for Tactical Emergency Casualty Care (C-TECC) Update: Summer 2014. J Spec Oper Med. 2014 Sep 1;14(3):134–9.

41. Peluso C, Luk J. Tactical Emergency Casualty Care (TECC) and the Pediatric Population. Vol. 5, Current Treatment Options in Pediatrics. 2019.

42. Rothschild HR, Mathieson K. Effects of Tactical Emergency Casualty Care Training for Law Enforcement Officers. Prehosp Disaster Med. 2018;33(5):495–500.

43. Shapiro G, Sarani B, Reed Smith E. Tactical Emergency Casualty Care (TECC): Principles and practice. In: Front Line Surgery: A Practical Approach. 2017.

44. Bachman MW, Anzalone BC, Williams JG, DeLuca MB, Garner DG, Preddy JE, et al. Evaluation of an Integrated Rescue Task Force Model for Active Threat Response. Prehospital Emergency Care. 2019 May 4;23(3):309–18.

45. Committee for Tactical Emergency Casualty Care (C-TECC). Tactical Emergency Casualty Care (TECC) Guidelines for BLS/ALS Medical Providers [Internet]. 2019 [cited 2022 Dec 4]. Available from: https://www.c-tecc.org/images/4-2019_TECC_ALS_BLS_Guidelines_.pdf

46. Committee for Tactical Emergency Casualty Care (C-TECC). Tactical Emergency Casualty Care (TECC) Guidelines for Active Bystanders [Internet]. 2020 [cited 2022 Dec 4]. Available from: https://www.c-tecc.org/images/TECC_Guidelines_for_Active_Bystanders_Fin al_2020_1_2_copy.pdf

47. Committee for Tactical Emergency Casualty Care (C-TECC). Tactical Emergency Casualty Care (TECC) Guidelines for First Responders with a Duty to Act (Law Enforcement, Fire fighters not trained as EMS providers) [Internet]. 2019 [cited 2022 Dec 4]. Available from: https://www.c-tecc.org/images/4-2019_TECC_Guidelines_for_FR_with_a_duty_to_act.pdf

48. Committee for Tactical Emergency Casualty Care (C-TECC). Tactical Emergency Casualty Care (TECC) Guidelines Pediatric Appendix [Internet]. 2019 [cited 2022 Dec 4]. Available from: https://www.c-tecc.org/images/content/v1-DRAFT-Pediatric-TECC-Guidelines-.pdf

49. Committee for Tactical Emergency Casualty Care (C-TECC). Tactical Emergency Casualty Care (TECC) Guidelines for BLS/ALS Medical Provider: Response to Chemical Warfare Agents/Events [Internet]. 2021 [cited 2022 Dec 4]. Available from: https://www.c-tecc.org/images/TECC_CBRN_Annex_FINAL_DRAFT_080821.pdf

50. Barry CL, McGinty EE, Vernick JS, Webster DW. After Newtown — Public Opinion on Gun Policy and Mental Illness. New England Journal of Medicine. 2013;368(12).

51. Eligon J, Cooper M. 2 Blasts at Boston Marathon Kill at Least 3 and Injure More Than 100. The New York Times [Internet]. 2013 Aug 12; Available from: http://www.nytimes.com/2013/04/16/us/explosions-reported-at-site-of-boston-marathon.html

52. Jacobs LM, Wade DS, McSwain NE, Butler FK, Fabbri WP, Eastman AL, et al. The hartford consensus: THREAT, a medical disaster preparedness concept. J Am Coll Surg. 2013;217(5).

53. Warshaw AL. A systematic response to mass trauma: The public, organized first responders, and the American College of Surgeons. Hartford Consensus Compendium American College of Surgeons Bulletin Supplement. 2015 Sep;100(1S):14–5.

54. American College of Surgeons ACS. Hartford Consensus Compendium. Bulletin American College of Surgeons. 2015 Sep;100(1S):1–88.

55. Jacobs LM. The Hartford Consensus III: Implementation of Bleeding Control. Joint Committee to Create a National Policy to Enhance Survivability from Intentional Mass-Casualty and Active Shooter Events. Bulletin American College of Surgeons. 2015;100(7):40–6.

56. McCarty JC, Caterson EJ, Chaudhary MA, Herrera-Escobar JP, Hashmi ZG, Goldberg SA, et al. Can they stop the bleed? Evaluation of tourniquet application by individuals with varying levels of prior self-reported training. Injury [Internet]. 2019 Jan 1;50(1):10–5. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S00201383183054 5X

57. Schroll R, Smith A, Martin MS, Zeoli T, Hoof M, Duchesne J, et al. Stop the Bleed Training: Rescuer Skills, Knowledge, and Attitudes of Hemorrhage Control Techniques. Journal of Surgical Research [Internet]. 2020;245:636–42. Available from: https://doi.org/10.1016/j.jss.2019.08.011

58. Pons PT, Jacobs L. What Everyone Should Know to Stop Bleeding After an Injury. Stop the Bleed: Bleeding Control for the Injured information booklet. The Comittee on Trauma. American College of Surgeons (ACS). 2017. p. 16.